Мангазейский морской ход. Русский коч

Проект «Русский коч» подготовлен О. В. Кардашом и Г. П. Визгаловым в 1998 г. Он содержал программу комплексного изучения истории и материальной культуры русского населения периода освоения Западной Сибири государством Московским в XVI—XVIII вв. Коч в контексте программы не только предмет исследования, но и символ стремительного освоения североевразийского пространства.

Проект предусматривал проведение археологических, историко-архитектурных, историко-архивных, этнологических и историко-инженерных исследований.

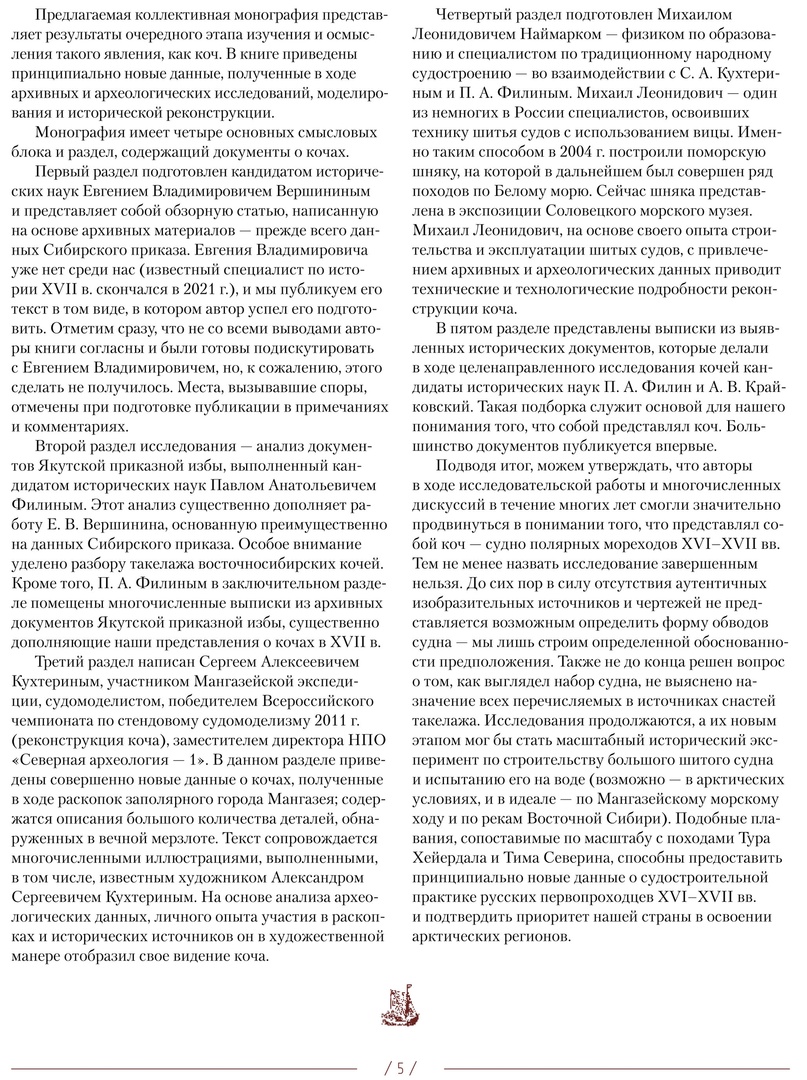

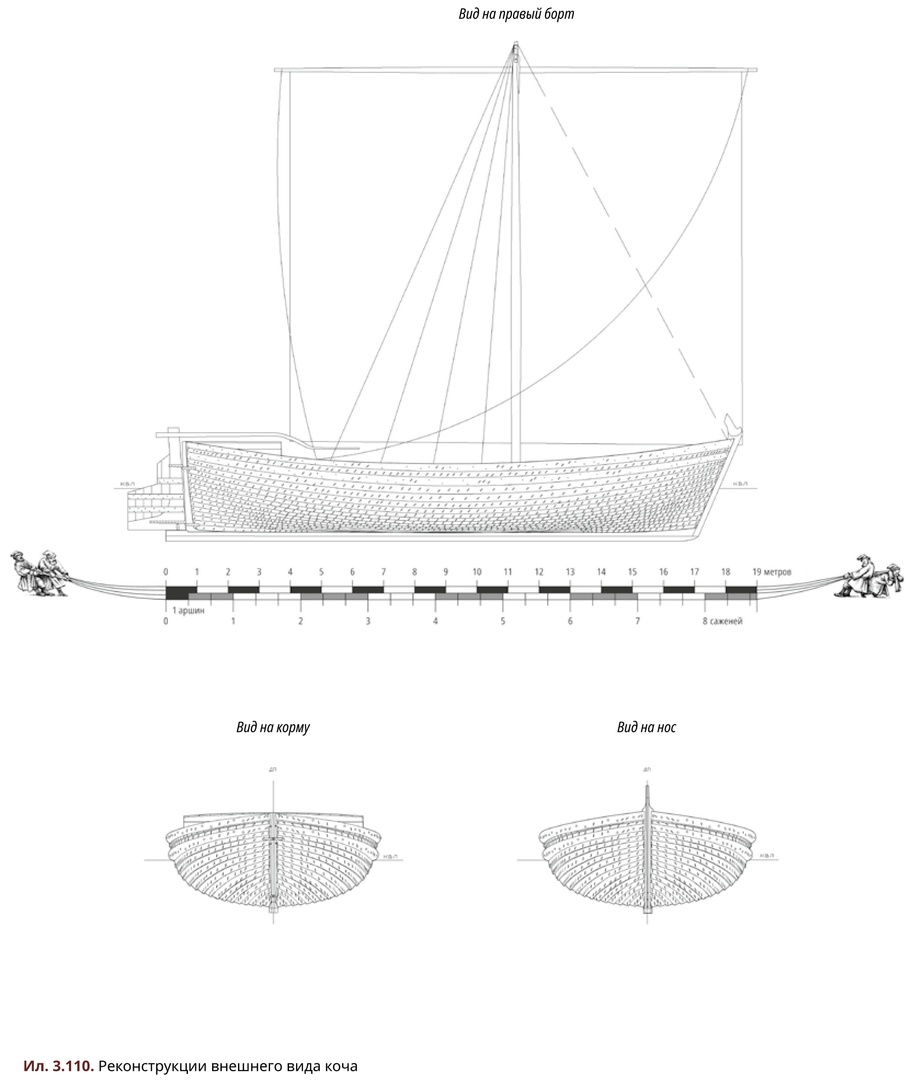

Художественная реконструкция внешнего вида коча. Автор: художник А.С. Кухтерин

Изучение судостроения и судоходства в Северо-Западной Сибири — одна из приоритетных задач проекта. Несмотря на появление ряда публикаций, эта тема остается одной из наименее изученных в региональной истории, поскольку материалы, которые могли бы стать источником новых сведений, заморожены в культурном слое Мангазеи.

Коч — морское парусно-гребное судно, обеспечившее освоение Сибири со стороны Северного Ледовитого океана. Такие суда строились и снаряжались не только в Поморье, но и во вновь возникших сибирских городах. «Мангазейский ход» начинался от Верхотурья и Тюмени и проходил по Оби через Тобольск, Самарово, Березов. Заканчивалось плавание в Мангазее, где многие из судов разбирались на жилые и хозяйственные строения.

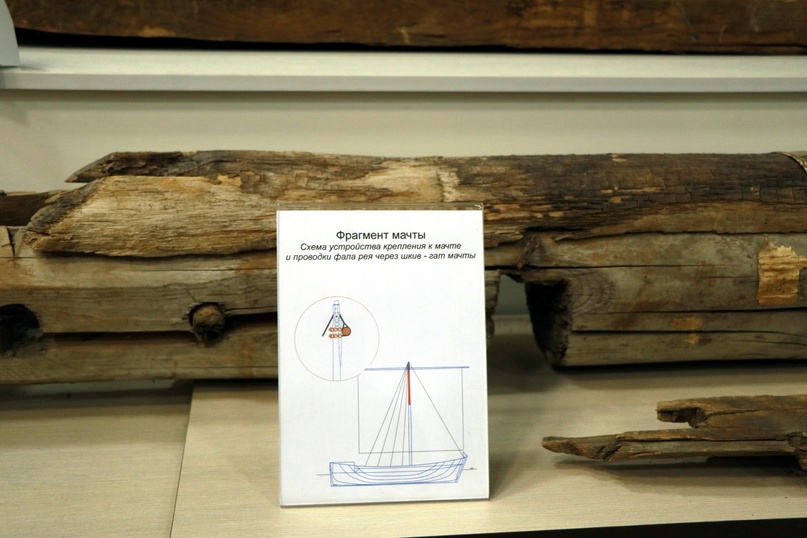

Окладной венец дома, построенного из одного судна. По обмерам этих деталей выполнялась последняя реконструкция

С 2001 по 2009 г. из культурного слоя городища было извлечено несколько сотен судовых деталей, от скоб и гвоздей до целых килей, штевней и мачт.

Киль (колода) восьмисаженного коча был использован для окладного венца хозяйственной постройки

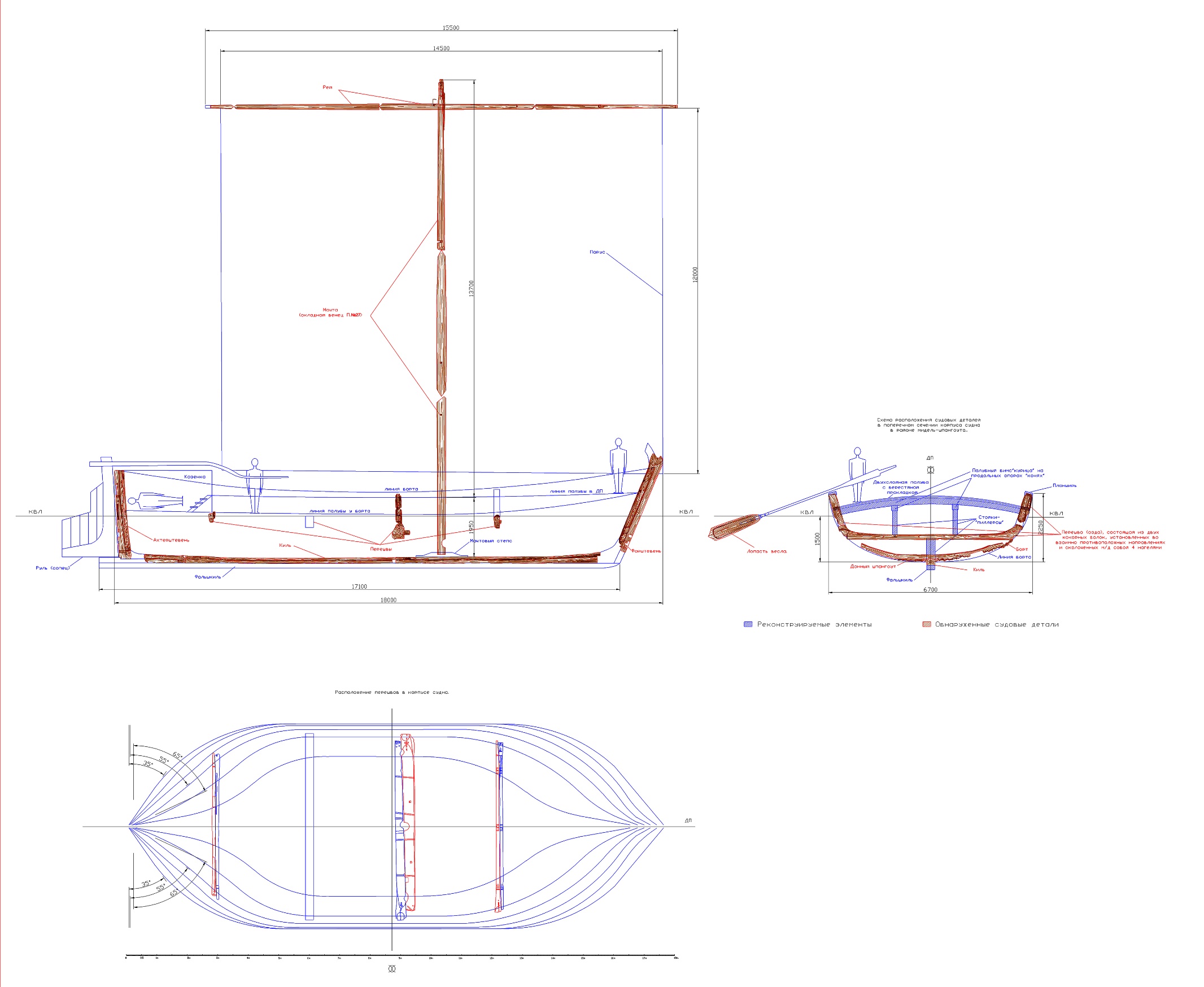

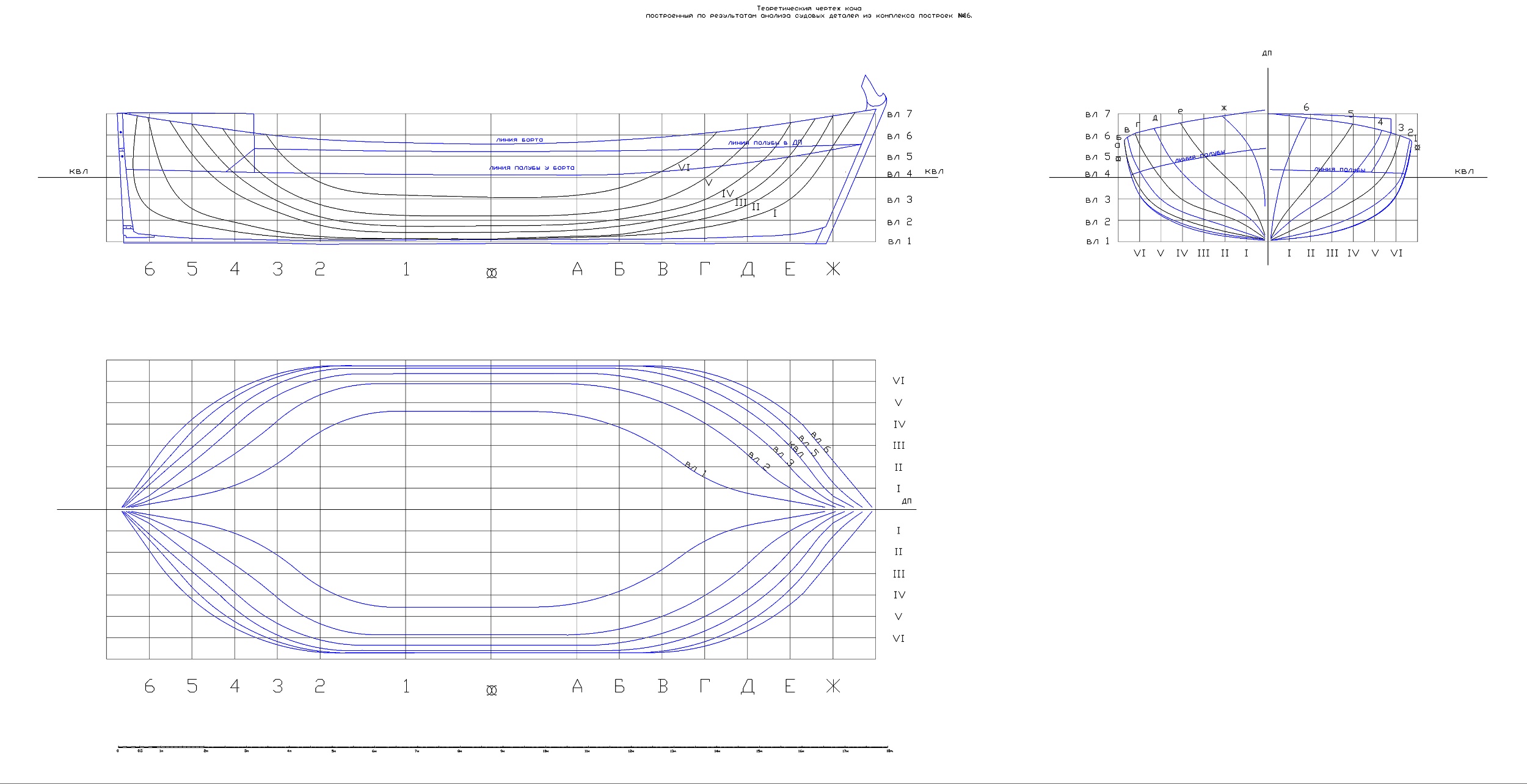

Подробное исследование этих деталей позволило инженеру-судомоделисту С. А. Кухтерину сделать первую достоверную реконструкцию одного из типов кочей, известного по источникам как «восьмисаженный».

Макет – реконструкция коча начала XVII в. (2008 г. автор С.А.Кухтерин)

В рамках проекта изучались материалы и по речным судам, поскольку при их строительстве применялись близкие технологические приемы. Выполнены реконструкции дощаника и барки — судов речного класса, обеспечивавших основные грузоперевозки по рекам Западной Сибири.

Результаты исследований освещены в печати, озвучены на конференциях, а макеты судов занимают достойное место в музейных экспозициях.

Подробнее

Русский коч – парусно-гребное судно арктических мореплавателей XVI–XVII веков. Именно благодаря кочам за полувековой период были открыты и освоены территории Севера Сибири от Урала до Тихого океана. Коч мог ходить по мелководным рекам, в открытом море «голомени», но чаще – прибрежно, лавируя между льдами. В случае «затирания» судна льдами конструкция корпуса позволяла «вызымать» коч на лед, не повреждая корпус.

Опорным пунктом освоения огромных территорий Западной и Восточной Сибири был город Мангазея, основанный в 1601 г. на реке Таз (ЯНАО). Для снабжения удаленной «государевой вотчины», приносившей баснословные прибыли от торговли пушниной – «мягкой рухлядью» – в г. Верхотурье, а позднее в Тюмени были заложены судостроительные верфи – «плотбища» – на которых строились речные дощаники и кочи. После запрета царским указом 1619 г. плаваний в Мангазею северным морским путем, из Белого моря через Ямал, по сути, все судостроение перекочевало в Сибирь.

Верхотурские и тюменские верфи производили для нужд Мангазеи до 10 кочей ежегодно. По письменным источникам, в Мангазею приходили как казенные, так и частные кочи, которые в последствии разбирались и, ввиду дефицита леса, использовались как строительный материал для обустройства города. При раскопках Мангазеи 1968–1973 гг., проводившихся экспедицией ААНИИ под руководством историка М. И. Белова, в конструкциях построек было обнаружено около 300 ед. судового дерева, большая часть из которых была захоронена в раскопе. Предложенная по итогам раскопок М.И. Беловым реконструкция коча вызывала множество сомнений и противоречий. Причины «сочинительства» данной реконструкции при очевидном наличии раскопанного фактического материала судовых останков так и остались неизвестными.

Проведенное в 1998–2000 гг. В. В. Суминым и Г. П. Визгаловым рекогносцировочное обследование состояния памятника Мангазея и небольшие раскопки показали наличие нетронутого культурного слоя, который ежегодно разрушался паводковыми водами и многочисленными покопами «любителей» старины, хотя по утверждению М. И. Белова, Мангазея считалась исследована полностью. Схрон судового дерева не был обнаружен.

В итоге проведения археологических работ и анализа письменных источников, стало очевидным, что необходимо продолжать раскопки Мангазеи, уже как аварийно-спасательные, а работы по исследованию и реконструкции коча следует возобновить. В 1998 году, учеными О. В. Кардашем и Г. П. Визгаловым был разработан проект «Русский коч» с целью комплексного исследования и популяризации памятника традиционного северо-русского судостроения. Собранные данные опубликованы в 2000 г. в книге Е. В. "Коч - русское полярное судно: проблемы исследования и реконструкции" // Вершинин, С. П. В. Боярский, Г. П. Визгалов, Л. В. Ивасько, О. В. Кардаш, В. В. Сумин, П. М. Шульгин

С 2000 года, под руководством Г. П., Визгалова, директора «Центра историко-культурного наследия», а впоследствии НПО «Северная археология – 1» была организована комплексная археологическая Мангазейская экспедиция и работа в архивах РГАДА. Раскопки Мангазеи дали богатейший материал останков кочевых деталей, которые вторично использовались при строительстве города и посада. По итогам 14-летней работы на Мангазее С. А. Кухтериным, специалистом по историческому судостроению в составе экспедиции, были атрибутированы и зафиксированы в чертежах судовые находки, разработана реконструкция и первый теоретический чертеж коча.

«Коч – традиционное севернорусское судно. Изучение, реконструкция и музеефикация». Доклад С. А. Кухтерина на конференции по теории и практике

деревянного судостроения «Матица – 2022: от реставрации и строительства к туризму»

На основании данных материалов НПО «Северная археология – 1» были организованы и проведены передвижные выставки, посвященные кочу и открытиям в Арктике, в музеях городов: Архангельск, Нарьян-Мар, Ханты-Мансийск, а постоянные экспозиции с уже реконструированными моделями коча проходят в Калининграде, Анадыри, Нефтеюганске, Березово.

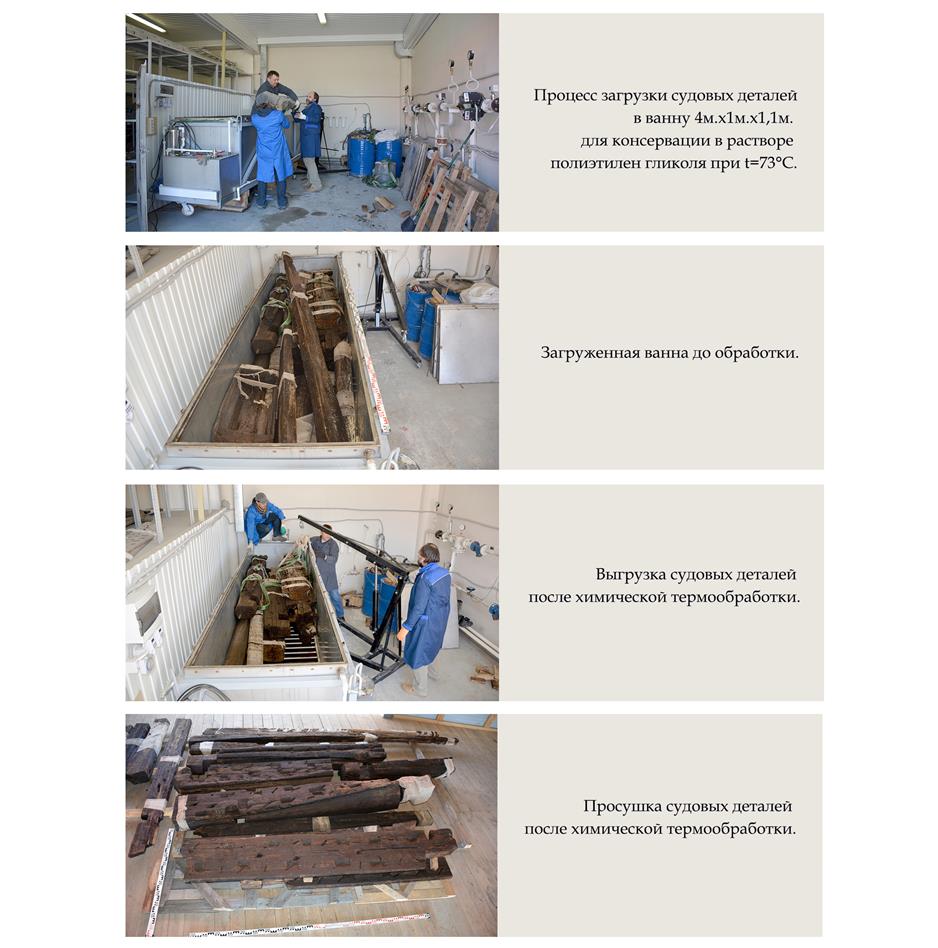

На сегодняшний день в Нефтеюганске хранится и экспонируется вся коллекция мангазейского судового дерева, насчитывающая 240 ед. хранения, а специалистами «Северная археология – 1» проводится работа по их обработке и консервации.

Фото из архива НПО «Северная археология – 1»

Процесс консервации судового дерева на базе НПО «Северная археология – 1»

В 2022 г. вышла в свет монография Е. В. Вершинина, С. А. Кухтерина, М. Л. Наймарка, П. А. Филина «Коч – судно полярных мореходов XVII века. Новые данные», где собраны последние данные в разных направлениях исследований, касающиеся изучения судна.

Ядром издания стал раздел, посвященный результатам возобновленных раскопок Мангазеи, проводимых коллективом НПО «Северная археология – 1» с 2001 по 2014 годы, и представленная реконструкция коча.

Схема взаимного расположения судовых деталей в корпусе судна. Автор С. А. Кухтерин

Теоретический чертеж коча. Автор С. А. Кухтерин

Реконструкция внешнего вида коча. Автор С. А. Кухтерин

Рассмотренные авторами монографии все имеющиеся на сегодняшний день уникальные археологические находки, письменные источники, существенно дополненные новыми архивными данными в совокупности с подробным описанием практического опыта строительства традиционных шитых судов Русского Севера позволили значительно продвинуться в изучении коча, как ярчайшего представителя традиционного северорусского судостроения, и исследования в этом направлении следует продолжать опираясь уже на новые данные. Также, опираясь на обновленные материалы, используя атрибутированную коллекцию судового дерева и вещевой комплекс мангазейских находок появилась реальная возможность проведения передвижных и стационарных выставок и экспозиций, посвященных русскому освоению Сибири в 17 веке, со строительством и испытанием полномасштабной и научно достоверной реплики коча, запуская в научный и культурный оборот ныне утраченное наше историческое наследие.

Видеосюжеты о русском коче:

Сюжет Телеканала «Культура» https://www.youtube.com/watch?v=Q5SxXcDuBGU&t=1s

Сюжет ГТРК «Поморье» https://www.youtube.com/watch?v=TCH4iPn1MxY

Фильм «Мангазея» (2014) https://vk.com/im?sel=198367844&z=video198367844_167431080%2F7139bec6b5fd03b120%2Fpl_post_198367844_45

Фильм «Мангазея» (2004) https://археологиясевера.рф/foto-i-videomaterialy/video/

Сюжет «Проектного офиса развития Арктики» https://www.youtube.com/watch?v=5LbYs_pUywk